|

Kunst im Karner - Fotos und Berichte

9. Okt. Eröffnung |

|

||

| 9. Oktober

2004 Eröffnung durch Pfarrer Richard Posch und Bürgermeister Hans Stefan Hintner

Präsentation des |

Die

Begrüßung erfolgte durch Doris Frass im Namen des Organisationsteams Lore

Schanzer, Doris Frass und Andrea Schubert. Die Veranstaltung steht unter

dem Motto "dem Karner wieder Leben einhauchen". Die

Begrüßung erfolgte durch Doris Frass im Namen des Organisationsteams Lore

Schanzer, Doris Frass und Andrea Schubert. Die Veranstaltung steht unter

dem Motto "dem Karner wieder Leben einhauchen".

HR Dr. Gebhard König, Direktor der NÖ Landesbibliothek, erläuterte die Geschichte des Karners und die Lebensgeschichte des heiligen Pantaleon, des Patrons der Kapelle im Karner. Weiters stellte er den Künstler Josef Mikl und sein Werk vor.  Richard

Posch, Pfarrer in St. Othmar, und LAbg. Hans Stefan Hintner, Bürgermeister

der Stadtgemeinde Mödling, eröffneten gemeinsam die Ausstellung. Anschließend

konnte das Christus-Bild von Josef Mikl im Karner besichtigt werden (Öl

auf Leinwand, enstanden 1971-72, 300x200cm). Auf Schautafeln wurden der

Lebenslauf des Künstlers sowie wichtige Werke präsentiert, darunter ein

Entwurf für ein Glasfenster in St. Margarethen im Burgenland. Richard

Posch, Pfarrer in St. Othmar, und LAbg. Hans Stefan Hintner, Bürgermeister

der Stadtgemeinde Mödling, eröffneten gemeinsam die Ausstellung. Anschließend

konnte das Christus-Bild von Josef Mikl im Karner besichtigt werden (Öl

auf Leinwand, enstanden 1971-72, 300x200cm). Auf Schautafeln wurden der

Lebenslauf des Künstlers sowie wichtige Werke präsentiert, darunter ein

Entwurf für ein Glasfenster in St. Margarethen im Burgenland.

Die Veranstaltung wurde durch ein Bläserquartett, die Mödlinger Karnerbläser, musikalisch umrahmt. |

|||

| Sonntag,

10. Oktober "Märchen rund um den Karner für Kinder und Erwachsene" mit Dr. Hansheinz Reinprecht Musikalische Begleitung: Hildegund Mayer (Hackbrett) und Dr. Ilse Dittrich (Gitarre)

|

Hansheinz Reinprecht begann mit den Worten "Alles Große findet zuerst

statt in der Fantasie eines Menschen. Daher sind Märchen so wichtig für

Kinder."

Hansheinz Reinprecht begann mit den Worten "Alles Große findet zuerst

statt in der Fantasie eines Menschen. Daher sind Märchen so wichtig für

Kinder."Ein Märchenerzähler hat einen Bart und einen Hut, daher klebte sich Hansheinz Reinprecht einen roten Bart an und setzte eine schwarz-weiß gestreifte Mütze auf. Dann erzählte er das Märchen von der Fledermaus: Im Karner wohnt seit 800 Jahren eine Fledermaus. Vor einigen Jahrhunderten musste sie mit anhören, wie fremde Soldaten es sich im Karner gemütlich machten bei Speis und Trank, und dass sie vorhatten, Mödling zu verwüsten. Mit viel Mühe gelang es der Fledermaus, das Karnertor von außen mit dem schweren Schlüssel zu versperren. Am nächsten Tag konnten die Mödlinger die eingesperrten Soldaten vertreiben.  Die

Fledermaus wohnt noch immer im Karner, daher sagten alle gemeinsam folgenden

Spruch: Die

Fledermaus wohnt noch immer im Karner, daher sagten alle gemeinsam folgenden

Spruch:Danke liebe Fledermaus, hier im schönen Karnerhaus, und gib weiter Tag und Nacht auf uns acht. Anschließend las Hansheinz Reinprecht zwei Märchen aus seinem neuen Buch "Es war einmal". Das Märchen vom Bauern, in dessen langem Bart eine Maus wohnte. Und das Märchen vom Regenwurm, der mit seinem Dasein unzufrieden war und der sich daher von einem Zauberer in eine Lerche, in einen Hasen und in einen Hahn verwandeln ließ. Nachdem er die Gefahren kennengelernt hatte, denen diese Tiere ausgesetzt sind (Falke, Jäger mit Hund, Fuchs), ließ er sich wieder in einen Regenwurm zurückverwandeln. |

|||

| Sonntag,

10. Oktober Podiumsgespräch und Publikumsdiskussion "Der Karner - kunsthistorisch und mystisch" Karlheinz Pilcz und Erika Huber

|

|

|||

| Samstag, 16. Oktober: |

Unter der Anleitung von Lore Schanzer und Traute Casari lernten die Kinder vieles über den Werkstoff Ton und wie man einfach und schnell man "Figuren" formen kann. |

|||

| Samstag,

16. Oktober: 20:00 Gebet im Karner

|

Jedes Monat am 16. (Gedenktag des Heiligen Othmar 16. November) findet im Karner ein meditatives Gebet statt. 4 mal im Jahr wird dieses Gebet vom Quatemberkreis gestaltet. Dieser unterstützt Projekte in der sogenannten "dritten" Welt durch "fasten" - "beten" und "spenden". |

|||

| Sonntag,

17. Oktober: 16:00 Konzert des Kirchenchors St. Othmar Fauré- Requiem in St. Othmar |

Requiem op. 48 von Gabriel Fauré für

Kammerorchester, Orgel, Chor und Sopran- und Basssolo in der

Originalfassung von 1893 Der französische Komponist Gabriel

Fauré wurde am 12. Mai 1845 in Pamiers geboren. Von 1854 bis 1864

studierte er unter anderem bei Camille Saint-Saëns an der "Ecole

Niedermeyer". 1871 wurde er selbst dort Lehrer. 1896 wechselte

Fauré an das Pariser Conservatoire, dessen Leiter er von 1905 bis 1920

war. Unter seinen Schülern waren Maurice Ravel und Nadia Boulanger.

Durch seine lange Lehrtätigkeit nahm Fauré maßgeblich Einfluss auf

die Musik in Frankreich um 1900. In seinem eigenen Oevre, welches Opern,

Bühnenmusiken, vielfältige Kammermusik, Lieder, ein Requiem und et-wa

50 Klavierstücke umfasst, steht er der französischen und deutschen

Romantik nahe. Auch beschäftigte er sich mit gregorianischen Chorälen

und den Kirchentonarten. In seinen späteren Jahren litt er zunehmend an

einem Gehörleiden. |

|||

| Sonntag,

17. Oktober: 17:30 Lesung "Ich bin vergessen" mit Prof. Elfriede Irrall und Olaf Scheuring |

Zum Nachlesen: |

|||

|

Sonntag, 17. Oktober:

19:30 Vortrag "Glasmalerei"

Fenster in St. Othmar

|

Nach einem kurzen Überblick zur Herstellung von Glas im Mittelalter erläutert Bacher die 3 Kriterien, die Glasmalerei ausmachen. 1) das gefärbte Glas, das schon im 12. Jahrhundert in einer Fülle von Nuancen hergestellt wurde, was sehr hohes handwerkliches Können voraussetzt und eine reiche Palette für die Glasmalerei darstellt und uns heute noch die intensiven Farbvorstellungen des Mittelalters vor Augen führt 2) die Verbleiung der einzelnen Glasteile mittels Bleiruten mit keulenförmigen Profilen, die eine weit höhere Elastizität und damit auch Haltbarkeit der Glasgemälde bedingt als die ab dem 19. Jhdt verwendeten Doppel-T-Profile und sich insgesamt harmonischer in die Darstellung einfügt. 3) die eigentliche Glasmalerei mit Schwarzlot, einem Gemisch aus Glaspulver und Eisenoxid, das nachträglich nochmals auf das gefärbte Glas aufgebrannt wird. Dabei sind verschiedene Effekte durch linearen oder flächigen sowie beidseitigen Auftrag möglich.

Dieser Gesamteindruck mittelalterlicher Glasmalerei, der nur im Kontext mit den umgebenden Wandflächen komplett ist, vermittelt so ein Abbild des Himmels oder des Himmlischen Jerusalem, das wie bei Johannes beschrieben, aus Edelsteinen gebaut ist. Die besondere Leuchtkraft färbiger Gläser muss auf die Gläubigen, die meist nur normales Tageslicht kannten, einen ungeheuren und übernatürlichen Eindruck gemacht und so die in der Kirche verkündeten Visionen unterstützt haben. Mit der Barockzeit ging das Interesse und damit die Handwerkskunst der Glasmalerei ziemlich verloren, um erst im erwachenden Historismus des 19. Jhdts wieder neu belebt zu werden. Im direkten Vergleich mit den mittelalterlichen Vorbildern erkennt man, dass nun das bildhafte und dekorative Element im Vordergrund steht und keine Überhöhung der Darstellungen stattfindet. Trotzdem stehen diese Glasmalereien handwerklich auf sehr hohem Niveau und sind genauso erhaltenswürdig wie die auf etwa 3 % ihres ursprünglichen Bestands reduzierten mittelalterlichen Glasfenster.

|

|||

|

Freitag, 22. Oktober:

19:30 "Das Bild als christliche Botschaft am Beispiel Giottos" mit Mag. Ursula Baradee und Mag. Grete Winterling |

Die beiden Kunsthistorikerinnen sprachen zuerst über die Jugend Giottos, der in der Nähe von Florenz 1266/67 geboren und aufgewachsen ist und dessen Zeichentalent erkannt wurde, als er die Schafe seiner Herde in den Sand zeichnete. Er erielt seine erste Ausbildung bei dem damals berühmtesten Maler Cimabue in Florenz, der noch sehr der byzantinischen Tradition verhaftet war. Schon bald zählten Dante und Boccaccio zu seinen Freunden und priesen ihn als Erneuerer der italienischen Malerei. Als junger Künstler ging er nach Rom, wo er sein erstes Hauptwerk, ein riesiges Mosaik an einer Außenwand von St. Peter schuf, das in vielen Details noch seine Nähe zu antiken Vorbildern ahnen ließ. Das Mosaik, heute nur mehr durch alte Stiche erhalten, zeigte Petrus, der über das Wasser geht, während die anderen Apostel in einem Fischerboot sitzen, daher auch der Titel "Navicella" (Kleines Schiffchen). Darin sind viele Personen und Figurengruppen antike Zitate, z.B. die vier Windgötter oder der Angler im Vordergrund. Auch die Darstellung des Wassers und der Fische erinnert stark an antike Mosaike. Dieses weithin bekannte Werk begründete Giottos Ruhm. Er wurde daraufhin nach Assisi gerufen, um die nach dem Tode Franziskus erbaute Grabkirche auszuschmücken. Mit der Bemalung des gesamten Langhauses kam der Malerei plötzlich ein nie vorher gekannter Stellenwert zu, sie wurde gleich wichtig wie die Bildhauerkunst und gewann gleichzeitig auch an Plastizität. In den Darstellungen des Lebens des Hl. Franziskus wurden erstmals Häuser und Räume leicht perspektivisch dargestellt, gleichzeitig wurde durch Farb- und Liniensymbolik der Blick des Betrachters auf das Wesentliche gelenkt. Die berühmte "Vogelpredigt des Franziskus" stellt einen Höhepunkt der gotischen Malerei in Italien dar und zeigt erstmals seit der Antike eine Landschaftsdarstellung. Zwischen 1303 und 1305 entstand Giottos Hauptwerk, die Ausmalung der Arenakapelle in Padua, gestiftet vom reichen Bankier Scrovegni, der damit seinem verstorbenen Vater den Weg in den Himmel etwas erleichtern wollte. Der schmucklose Außenbau ist innen komplett von Giotto in Freskotechnik bemalt und zeigt Szenen aus dem Marienleben, sowie das Jüngste Gericht an der Westwand. Dieser reife Stil Giottos mit plastisch modellierten Figuren in Überschneidungen in parallelperspektivischer Darstellung vor Landschafts- und Architekturbühnen hat für viele Jahrzehnte Vorbildcharakter und beeinflusste Maler bis in die Renaissancezeit und festigte den Ruf Giottos als "Vater der Malerei". Giotto di Bondone starb hoch angesehen am 8. Jänner 1337 in Florenz. Der Innenraum des Karners, der fast zeitgleich zu Giottos Wirken erbaut wurde, stellte einen wunderbaren Rahmen für die Präsentation seiner Werke dar und der Vergleich mit den Fresken zeigte die enormen Erneuerungen, die durch Giotto in die zeitgenössische Malerei eingeflossen sind. |

|||

|

Samstag, 23. Oktober:

16:00 Workshop für Bildhauerei "Romanische Säulen" mit Andrea Schubert |

|

|||

|

Sonntag, 24. Oktober:

19:30 Bildmeditation |

Die Meditationstexte von Pater Joop Roeland zum Thema "Vom Sehen"

wurden von Pfarrer Klaus Heine vorgetragen. Pater Roeland konnte wegen einer Augenoperation

nicht selbst anwesend sein.

|

|||

|

Dienstag, 26.Oktober:

17:00 Finissage, Benefizkonzert im Karner |

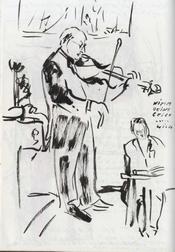

Prof. Anton Straka, Mödlinger und Mitglied der Wiener Philharmoniker, spielte die Partita Nr. 3 für Violine Solo von Johann Sebastian Bach, sowie Altwiener Tanzweisen von Fritz Kreisler. Die Schauspielerin Nicole Fendesack las Gedichte von Anton Wildgans, unter anderem das folgende über die Othmarkirche:

An meinem Garten ragt ein Gotteshaus uralt Bei der abschließenden Agape gab es die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch. Die bei den Workshops angefertigten Kunstwerke konnten betrachtet werden. |

|||

|

Übersichtsseite

- Die Idee -

Das

aktuelle Programm - Vernissage&Eröffnung

- Startseite othmar.at |

||||

|

|

||||

|

Die Inhalte dieser Webseite sind ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, d.h. Text oder Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind. |

||||

Elfriede

Irrall las aus den Memoiren von Glückel von Hameln, die 1646 in Hamburg

in eine angesehene jüdische Kaufmannsfamilie geboren wurde. Nach dem

Tode ihres Mannes schrieb sie ihre Erlebnisse und damit auch eine Geschichte

der Hamburger Juden im 17. Jahrhundert.

Elfriede

Irrall las aus den Memoiren von Glückel von Hameln, die 1646 in Hamburg

in eine angesehene jüdische Kaufmannsfamilie geboren wurde. Nach dem

Tode ihres Mannes schrieb sie ihre Erlebnisse und damit auch eine Geschichte

der Hamburger Juden im 17. Jahrhundert.

Olaf

Scheuring las aus dem lyrischen Werk von Raizel Zylinski, die, aus einer

Rabbinerfamilie stammend, als eine der größten Lyrikerinnen in jiddischer

Sprache gilt. 1910 in Polen geboren begann sie bereits mit 12 Jahren

zu schreiben - zunächst in polnisch, dann in jiddisch. Mit

17 Jahren schrieb sie ihr erstes jiddisches Gedicht, mit 18 Jahren hatte

sie eine erste Veröffentlichung. Den Nazis entkam sie durch die Flucht

in die Sowjetunion. Die Ermordung ihrer Mutter und ihrer Geschwister

bleiben ein lebenslanges Trauma. Dieses und die sonstigen schweren Erschütterungen

ihres Jahrhunderts bestimmen teilweise den Inhalt ihrer Gedichte. Sie

kehrte nach der Katastrophe zunächst nach Polen zurück, lebte von 1948

bis 1951 in Paris, danach in den USA vornehmlich in New York zuletzt

in Kalifornien.

Olaf

Scheuring las aus dem lyrischen Werk von Raizel Zylinski, die, aus einer

Rabbinerfamilie stammend, als eine der größten Lyrikerinnen in jiddischer

Sprache gilt. 1910 in Polen geboren begann sie bereits mit 12 Jahren

zu schreiben - zunächst in polnisch, dann in jiddisch. Mit

17 Jahren schrieb sie ihr erstes jiddisches Gedicht, mit 18 Jahren hatte

sie eine erste Veröffentlichung. Den Nazis entkam sie durch die Flucht

in die Sowjetunion. Die Ermordung ihrer Mutter und ihrer Geschwister

bleiben ein lebenslanges Trauma. Dieses und die sonstigen schweren Erschütterungen

ihres Jahrhunderts bestimmen teilweise den Inhalt ihrer Gedichte. Sie

kehrte nach der Katastrophe zunächst nach Polen zurück, lebte von 1948

bis 1951 in Paris, danach in den USA vornehmlich in New York zuletzt

in Kalifornien.