Übersicht alle

bisherigen Ausstellungen |

Kunst im Karner Fotos und Berichte

4. Juni

2005: Vernissage & Eröffnung

5. Juni 2005: Dokumentarfilm "Der mit

dem Tod tanzt"

10. Juni 2005: Kunsthist. Abriss zum

Thema "Totentanz"

11. Juni 2005: Ph. Harnoncourt

zum Thema

Sterben und Tod

11. Juni 2005:

Workshop "Tüchleinmalerei"

12. Juni 2005: Kindergeschichten mit

Georg Bydlinski

12. Juni 2005: D. Dorner

"Totentanz und Byzanz & Athos"

16. Juni 2005: Gebet im Karner -

Quatembergebet

17. Juni 2005: Workshop

"Tonbilder von Gipsgravuren"

17. Juni 2005: Bachkonzert der

Mödlinger Singakademie

18. Juni 2005:

Ökumenische Feier mit Michael Staikos

18. Juni 2005: Vortrag über Athos

von Heinz Nussbaumer

19. Juni 2005: Finissage - Kläring

Quartett

|

|

|

4. Juni 2005

Vernissage & Eröffnung

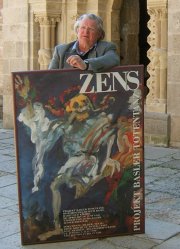

TOTENTANZ

"Der Tod und der Kaufmann"

von Herwig Zens

|

| Das Organisationsteam

Lore Schanzer, Andrea Schubert und Doris Frass (v.l.n.r.)

begrüßten alle Besucher zur 2. Ausstellungsperiode im Juni 2005.

Die Kindertanzgruppe UPS (Unplugged Playstation) zeigte

"Mythentänze und Poesie aus dem anderen Reich". Die

Choreografie und Einstudierung erfolgte durch Nicole Fendesack.

Danach gab die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte

Borchhardt-Birbaumer eine Einführung über den Lübecker

Totentanz von Herwig Zens. Die Eröffnung erfolgte durch Ingrid Klein,

stv. Vorsitzende des Pfarrgemeinderats St. Othmar, und Hans

Stefan Hintner, Bürgermeister der Stadtgemeinde Mödling.

Das Bläsersextett der Beethoven-Musikschule

umrahmte die Eröffnung musikalisch.

Gezeigt wird im Karner ein großformatiger

Entwurf der Szene "Der Tod und der Kaufmann" und der

Radierungszyklus des Lübecker Totentanzes von Herwig Zens.

|

|

|

|

|

|

|

5. Juni 2005

Dokumentarfilm

"Der mit dem Tod tanzt"

|

Am 5. Juni 2005 wurde im Karner der

Dokumentarfilm "Der mit dem Tod

tanzt" (2003) gezeigt. Der Film gibt Einblick in Leben und Werk des

Künstlers Prof. Herwig Zens. Zentrales Thema ist der Lübecker

Totentanz.

In der Beichtkapelle der Marienkirche in Lübeck

befand sich ein

Totentanzfries von Bernt Notke aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche wurde

im Zweiten Weltkrieg durch Bombentreffer zerstört, der Totentanz

verbrannte vollständig. Glücklicherweise waren Fotos erhalten. Auf

dieser Basis schuf Herwig Zens eine neue Totentanz-Sequenz von insgesamt

27 Metern.

Der Film zeigt Stationen der Entstehung dieses Werkes.

Bedingung für die

Montage war, dass kein Nagel in die Wand geschlagen werden durfte. Zens

ließ daher von einem Tischler in Osttirol ein Gerüst anfertigen, auf

dem

die Totentanz-Tafeln befestigt wurden. Als Generalprobe wurde die

gesamte Konstruktion unter einer Straßenbrücke in Matrei aufgestellt.

2003 wurde das Werk in der Marienkirche in Lübeck aufgebaut, an

derselben Stelle, wo sich die mittelalterliche Darstellung befunden

hatte.

Als weiteres Projekt zeigt der Film eine

Zusammenarbeit mit dem Arnold

Schönberg Chor, dessen Leiter Erwin Ortner im Film ebenfalls zu Wort

kommt und der bei der Eröffnung von Kunst im Karner anwesend war. Zu

Totentanz Darstellungen von Herwig Zens wurde das Werk

"Totentanz" von

Hugo Distler in Wiener Neustadt aufgeführt.

Eindrucksvoll, wie der Tod in einer Filmsequenz

tatsächlich

tanzend-bewegt erscheint, durch rasche Abfolge entsprechender Bilder.

Ebenso eindrucksvoll der Blick durch eine schmale Gasse in Lübeck, auf

eine vermeintliche Straßenkreuzung, wo plötzlich ein riesiger

Ozeandampfer die Straße quert.

Zitat aus dem Film: "Der Herwig arbeitet lustvoll

auf seinen Tod hin,

indem er sich permanent mit dem Tod beschäftigt. Und ich glaube, es

geht

ihm ganz gut dabei."

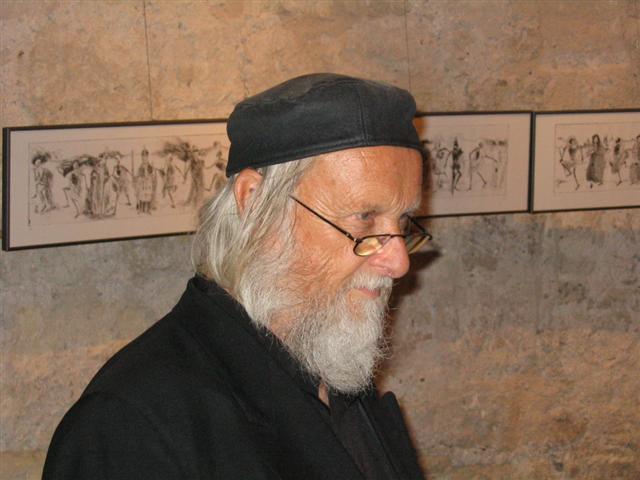

Der Künstler Herwig Zens und der Regisseur und

Kameramann Herbert Link Der Künstler Herwig Zens und der Regisseur und

Kameramann Herbert Link

waren bei der Filmvorführung persönlich anwesend und standen für

Fragen

zur Verfügung.

Bei der Vorführung am Abend

entstand nach dem Film eine lebhafte Diskussion über das Verdrängen

des Todes in der heutigen Zeit. Pfarrer Klaus Heine erzählte von der

starken Ausstrahlung des "Totentanzes" von Herwig Zens in der

Friedhofskapelle von Brunn am Gebirge.

(Text & Fotos Gerhard Metz) |

|

10. Juni 2005

Kunsthistorischer Abriss zum

Thema "Totentanz"

Mag. Ursula Baradee

Mag. Grete Winterling

|

Die Geschichte des Totentanzes reicht bis in die Antike. Dieser heidnische Brauch ist vom Christentum übernommen worden. Da sich aber zunehmend weltliche Elemente eingeschlichen haben und der Totentanz auf Friedhöfen nicht unterbunden werden konnte, ist von kirchlicher Seite eine religiöse Komponente eingebracht worden.

Vor allem durch das große Massensterben im Rahmen der Pestepidemie ist der Totentanz wieder belebt worden. Ein Zeugnis dafür legt unter anderem der Baseler Totentanz ab. Dieses frühe Dokument ist leider im 19. Jahrhundert vernichtet worden. Die existierende Kopie zeigt, dass der Tod jeden ungeachtet seiner Herkunft und seiner Stellung holt. Dabei gibt es zwei Darstellungsweisen: entweder wird nur ein Tod (eigentlich

"Tödin" von lateinisch "Mors") für mehrere Personen oder meist ein Knochenmann pro Person dargestellt. Auch die Reformation hat dieses Thema übernommen. Eine Besonderheit bilden die Darstellungen von Holbein.

Die beiden Vortragenden gehen auf die weitere Entwicklung anhand zahlreicher Bilddokumente ein und spannen den Bogen bis in die Gegenwart zu Keramiken und weiters zu den Bildern von Professor Zens. Das Thema ist von allgemeinem Interesse und wurde von der zahlreich erschienenen Zuhörerschaft sehr positiv aufgenommen.

(Text Doris Frass, Fotos Gerhard Metz)

|

|

11. Juni 2005

Vortrag von Prof.

Philipp Harnoncourt

zum Thema

Sterben und Tod aus christlicher Sicht,

Totentanz und

Ars moriendi

|

DDr. Philipp Harnoncourt, Univ.Prof.em. für Liturgiewissenschaft an der

theol. Fakultät der Universität Graz, spannte in seinem Vortrag zum Thema "Kirche und Totentanz" einen weiten Bogen von eigenen Kindheitserfahrungen und Konfrontationen mit dem Tod bis hin zu priesterlicher Sterbebegleitung. Dabei stellte er die persönliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod schon von frühester Kindheit an als einen wichtigen Aspekt eines christlich orientierten Lebens in den Vordergrund. Nur durch die Annahme unseres endlichen, irdischen Lebens und die damit verbundene Akzeptanz unseres unvermeidlichen Todes als Übergang in ein unvergängliches Leben ist die christliche Pflicht der Sterbebegleitung und der letzten Ehrerbietung für einen Verstorbenen in sinnvoller Weise möglich und verliert sich nicht in Äußerlichkeiten, die mehr der Beruhigung der Zurückbleibenden als den Bedürfnissen der Sterbenden dienen.

Die christliche Religion hat, wie andere Religionen auch, von Anfang an Antworten auf diese "letzten Fragen" gesucht und auch gegeben, die in der jeweils zeitgenössischen Kunst ihren Niederschlag gefunden haben. Die besondere Verbreitung der Totentanzdarstellungen im ausgehenden Mittelalter und auch nach der Reformation hat sicherlich mit dem ersten Massensterben durch die Pestepidemien zu tun, die einerseits apotropäischen Charakter hatten, also den Tod abwehren sollten, andererseits aber auch vor Augen stellen sollten, dass erstens der Tod keinen Unterschied im Stand der Personen kennt und andererseits jederzeit und unvermutet aufreten kann. Somit waren die Totentänze auch eine Aufforderung, jederzeit bereit zu sein, vor den Richter zu treten, also ein gottgefälliges Leben zu führen.

Als Hilfestellung dienten auch die weit verbreiteten Blätter der

"ars moriendi", meist in Form von Holzschnitten, die eine Vorbereitung für einen "guten Tod" sein sollten. Sie stellen die wesentlichsten Anfechtungen und Fragen, die Sterbende erfahren, in einfacher bildlicher Form dar und geben gleichzeitig kurze, prägnante Antworten in Form von Bibelstellen. Durch die frühe Verinnerlichung dieser Bilder soll in der Sterbestunde ein vertrauensvolles Loslassen vom irdischen Dasein erleichtert werden. Die Schweizer Sterbeforscherin Dr. Kübler-Ross hat in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts dieses stufenweise Abschiednehmen und Akzeptieren des eigenen Todes in sehr ähnlicher Weise bestätigt.

Dieser eindrucksvolle Vortrag wurde vom zahlreich erschienenen Publikum akklamiert und mit einer regen Diskussion beendet.

Herr Professor Harnoncourt hielt im Oktober 2003 in Moskau Vorträge zu den hier behandelten Themen.

Freundlicherweise stellt er die Manuskripte hier zum Download zur Verfügung,

wofür wir sehr herzlich danken.

(T ext Doris

Frass, Fotos Sepp Müller)

Die Vorbereitung auf das eigene Sterben, Download...

(PDF 125KB)

|

|

11. Juni 2005

Workshop

"Totentanzmalerei auf Tüchlein-Leinwand"

mit Mag. Doris Frass

|

Eine Teilnehmerin fand sich am Samstagnachmittag im Karner ein und wollte einen Totentanz malen. Nach einigen "Vorübungen" mit Zeichenkohle auf Packpapier und Bewegungsstudien nach den Zens´schen Vorbildern in Radierung und Malerei wurde eine Leinwand auf Platten fixiert und mit Kohle, Pinsel und Farbe entstand ein ganz individueller Totentanz. Eine Teilnehmerin fand sich am Samstagnachmittag im Karner ein und wollte einen Totentanz malen. Nach einigen "Vorübungen" mit Zeichenkohle auf Packpapier und Bewegungsstudien nach den Zens´schen Vorbildern in Radierung und Malerei wurde eine Leinwand auf Platten fixiert und mit Kohle, Pinsel und Farbe entstand ein ganz individueller Totentanz.

Die Technik der Tüchleinmalerei geht weit ins Mittelalter zurück, als man Wandbehänge für Kirchen und Profanbauten meist mit Kleisterfarben oder Tempera ohne Grundierung bemalte, um gewebte oder gestickte Wandbehänge zu imitieren. Ölfarben eignen sich nicht so gut, da die im Bindemittel enthaltenen Säuren die Leinwand angreifen können. Auch temporäre Bilder wie Fastentücher (z.B. das berühmte Gurker

Fastentuch) wurden in dieser Technik gestaltet, da sich diese Bilder leicht rollen und somit gut verstauen lassen. In der Renaissance wurde diese Technik vorrangig für Entwürfe von Gobeleins verwendet, da sie die Leinwandstruktur gut erkennen lassen.

Wichtig bei der Tüchleinmalerei ist, nicht die ganze Fläche mit Farbe zu bedecken, sondern die rohe Leinwand durchschimmern zu lassen und als Mittelton in die Bildegestaltung einzubeziehen. Dadurch entsteht ein skizzenhafter Charakter, der eine flotte Maltechnik erlaubt und sich so sehr gut für die Darstellung von Bewegung eignet. Vom konservatorischen Standpunkt ist eine pastos bemalte, bewegliche Leinwand auf Dauer nicht vorteilhaft, da Farbabsprengungen leicht möglich sind.

Wird die Leinwand nachträglich auf einen Spannrahmen montiert, wird zwar der Gemäldecharakter betont, aber eine langfristige Erhaltung der Malerei ermöglicht.

(Text Doris Frass, Fotos Josef Schubert)

|

|

12. Juni 2005

Kindergeschichten

mit

Georg Bydlinski

|

Viele

junge Besucher kamen zu den Kindergeschichten von und mit Georg

Bydlinski. Viele

junge Besucher kamen zu den Kindergeschichten von und mit Georg

Bydlinski.

Er

verzauberte sie mit Geschichten aus seinen Büchern, zeigte ihnen

Bilder daraus und sang Lieder mit ihnen. Gespannt hörten die Kinder

zu, begeistert sangen sie mit, mit großem Eifer machten sie Bewegungen

dazu. Mit Rasselinstrumenten durften sie ihren Gesang begleiten oder

wie das Post – Känguruh herumhüpfen.

Georg

Bydlinski schreibt Kinderliteratur, Gedichte und Erzählungen und wurde

schon vielfach für seine Bücher ausgezeichnet. 2001 erhielt er den Österreichischen

Staatspreis für Kinderlyrik, 2005 den Österreichischen Kinder – und

Jugendbuchpreis.

(Text Doris Frass, Fotos Josef Schubert)

Mehr

über Georg Bydlinski im Plautz

Autorenportrait

|

|

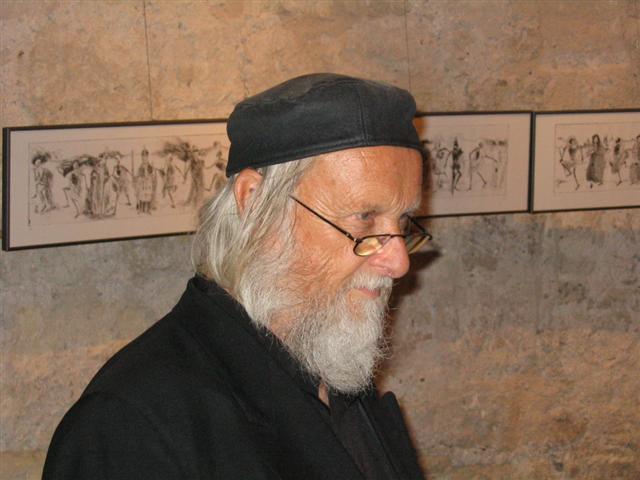

12. Juni 2005

Vortrag von

Dieter Dorner

"Vom Totentanz zu Byzanz und Athos"

|

Dieses Thema sollte von den Totentanzdarstellungen überleiten zu den Veranstaltungen rund um die orthodoxen Athosklöster, die Herwig Zens v.a. seit dem Brand des serbisch-orthodoxen Klosters Hilander ein großes Anliegen sind. Da der Karner von Mödling immer wieder zu Vergleichen mit byzantinischer Kunst angeregt hat und Heirats-Verbindungen der Babenberger zu Byzanz nachweisbar sind, war dieser Brückenschlag gerechtfertigt. Leider konnte kein Kunsthistoriker ausfindig gemacht werden, der dies auch wissenschaftlich beweisen und nachvollziehen konnte.

Dieter Dorner, die "bekannteste Stimme Österreichs", bis Jahresende noch beim Landesstudio Steiermark, u.a. aber auch Bio-Weinbauer und Athos-Kenner und vor Jahren zum orthodoxen Glauben übergetreten, stellte gleich zu Beginn klar, dass der Titel seines Vortrags nicht umzusetzen ist. Diesen Brückenschlag könne nur jeder für sich selbst zuwege bringen.

Zu Beginn erläuterte er die orthodoxe Bildvorstellung, die davon ausgeht, dass der Bildinhalt das einzig wesentliche ist, der Künstler selbst ganz zurücktreten muss, da er nur ein Werkzeug zur Materialisierung des göttlichen Bildinhaltes ist. Ikonen werden nicht gemalt sondern "geschrieben", d.h. sie haben den gleichen Stellenwert in der Glaubensvermittlung wie die Hl. Schrift, und da diese auch nicht beliebig verändert oder umgeschrieben werden kann, ist das auch mit den Ikonen-Darstellungen nicht möglich. Sie gehen auf nicht von Menschenhand geschaffene göttliche Manifestationen zurück und müssen deshalb unverändert vom

"hagiograph" ("Heiligenschreiber") wiederholt werden.

Der Malvorgang selbst gleicht einem Gebet und die Ikone ist gleichsam ein bildgewordenes Gebet und wird auch als "Fenster zum Himmel", also quasi als Blick in eine andere Dimension betrachtet.

Die westliche Kunst, die seit der Renaissance die Individualität des jeweiligen Künstlers immer stärker betont und auch in den Vordergrund stellt, ist unvereinbar mit dieser starren, unveränderbaren Sicht der dargestellten heiligen Personen im orthodoxen Glauben. Da immer die göttliche Dimension wiedergegeben wird, gibt es in der östlichen Kunst auch keine Leidensdarstellungen, selbst der Gekreuzigte wird als siegreicher Todesbezwinger gezeigt, da die Auferstehung immer das Passionsgeschehen überstrahlt. Das erklärt auch, warum es in der orthodoxen Bilderwelt keine Totentanz- oder ähnliche Darstellungen gibt.

Interessant war auch der Einblick in die Vorstellung vom Aufenthalt der Seelen nach dem Tod im orthodoxen Glauben: die Seelen gelangen in eine Zwischenwelt, je nach Lebensführung in das Paradies oder Abrahams Schoß oder in den Hades, wo sie das Letzte Gericht erwarten. Es gibt kein Fegefeuer, das zur Läuterung der Sünden dient, denn Gott allein ist das reinigende Feuer. Die Qualen dieser Zwischenwelt sind rein geistiger Natur und erklären sich aus der Gottesferne und der Angst vor dem Gericht. Durch die für uns Menschen unvorstellbare Barmherzigkeit Gottes kann letztendlich aber jede Seele zu Gott gelangen, wenn sie es wirklich will.

Die daran anschließende Diskussion unter Beteiligung der kath. und

evang. Geistlichkeit beleuchtete die immer noch vorhandenen und offenbar nicht leicht zu überwindenden Gegensätze der christlichen Religionen.

Als Einstimmung zu den Vorträgen über Athos wurden großformatige Fotos von Prof. Zwerger (Vater der Kinderbuch-Illustratorin) im Karner gezeigt. Neben Klosterimpressionen beeindrucken vor allem die Porträts der bärtigen Mönche.

(Text Doris Frass, Fotos Josef Schubert)

|

|

16. Juni 2005

Gebet im Karner

Am 16. eines jeden Monats

um 20:00

Am 16. November ist der Gedenktag des hl. Othmar

|

Das

Gebet im Karner findet seit seit vielen Jahren jedes Monat statt und wird

von Laien vorbereitet und getragen: Das

Gebet im Karner findet seit seit vielen Jahren jedes Monat statt und wird

von Laien vorbereitet und getragen:

- Zeit zum Ruhigwerden

- Zeit des Nachdenkens

- Zeit auf die innere Stimme zu hören

- Zeit sich selbst zu spüren

- Zeit zum miteinander Singen und Beten

um offen zu werden für Gottes Wort und Stimme! |

|

17. Juni 2005

Workshop

"Tonbilder von

Gipsgravuren"

mit Lore Schanzer

|

Lore

Schanzer lud die Kinder ein unter ihrer Anleitung Tonbilder von

Gipsgravuren anzufertigen. Lore

Schanzer lud die Kinder ein unter ihrer Anleitung Tonbilder von

Gipsgravuren anzufertigen.

Zuerst wurde

Gips in Schalen gegossen, dann Symbole in den Gips eingekratzt und zum

Schluss ein Tonabbild gegossen.

|

|

17. Juni 2005

"Bach-Konzert"

der Mödlinger Singakademie

|

|

Die Mödlinger Singakademie lud während

Kunst im Karner zu ihrem "Bachkonzert" nach St. Othmar

Programm:

"Erschallet, ihr Lieder",

Kantate BWV 172

Orchestersuite in D-Dur,

BWV 1068

Magnificat in D-Dur,

BWV 143 Antal Barnas, der seit kurzem den Wiener

Männergesang leitet, hatte die musikalische Gesamtleitung

übernommen und dirigierte. Mária Zádori

(Sopran), Atala Schöck (Alt), Kirlianit Cortes (Tenor) und

Matthias Helm (Bass) waren die Solisten. Begleitet

wurde die Mödlinger Singakademie von der Capella Savaria aus

Szombathely, die auf Originalinstrumenten Musik aus dem 17. und

18. Jahrhundert spielen. |

|

|

|

|

Mehr Information

über die

Mödlinger Singakademie:

www.moedlingersingakademie.at |

|

|

18. Juni 2005

Ökumenische Feier

mit Metropolit Dr. Michael Staikos

Lesung: 1 Kor 1. 10-17:

(Text aus der ökumenischen "Gute Nachricht

Bibel")

Brüder und Schwestern, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, rufe

ich euch auf: Seid einig! Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig

bekämpfen! Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen!

Durch Leute aus dem Haus von Chlo habe ich erfahren, dass es unter euch

Auseinandersetzungen gibt. Ich meine damit, dass ihr euch alle

irgendeiner Gruppe zurechnet. Die einen sagen: »Ich gehöre zu

Paulus!« Die andern: »Ich gehöre zu Apollos!«, oder auch: »Ich

gehöre zu Petrus!« Und wieder andere erklären: »Ich gehöre zu

Christus!« Christus lässt sich doch nicht zerteilen! Ist vielleicht

Paulus für euch am Kreuz gestorben? Oder wurdet ihr auf seinen Namen

getauft? Ich danke Gott, dass ich außer Krispus und Gaius niemand von

euch getauft habe, sonst würdet ihr am Ende noch sagen, dass ihr auf

meinen Namen getauft worden seid! Doch, ich habe auch noch Stephanas und

seine Hausgemeinschaft getauft. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass

ich sonst noch irgendjemand getauft hätte. Denn Christus hat mich nicht

beauftragt zu taufen, sondern die Gute Nachricht zu verkünden.

|

| Am Anfang begrüßte Pfarrer Richard Posch

alle, die zu dieser ökumenischen Feierstunde gekommen sind, vor

allem Metropolit Michael Staikos von der griechisch-orthodoxen

Kirche.

Entsprechend dem Charakter einer Vesper wurden Psalmen gesungen, abwechseln Männerschola und

Volk.

Pfarrer Klaus Heine las die Lesung aus 1 Kor 1. 10-17

über die Spaltung in der Gemeinde Korinth auf Grund eines Personenkults. Paulus forderte die Gemeinde in Korinth auf

"einig" zu sein, weil Christus sich doch nicht zerteilen

lässt.

Michael Staikos erinnerte in seiner Homilie daran, dass kein

Apostel so fleißig wie Paulus war: Er hat mehrmals die damalige

Welt bereist, Kirchen gegründet und Bischöfe eingesetzt. Die

Sorge um alle neu gegründeten Gemeinden hat ihn am meisten

beschäftigt. So auch um die Gemeinde in Korinth. Diese drohte durch

den Personenkult von Taufspendern auseinander zu brechen.

Auch damals war für ein System oder eine Gemeinde der schlimmste

Feind in den eigenen Reihen zu finden. Im damaligen Korinth war die Gefahr

groß, dass die Christengemeinde wie die Kirche Jahrhunderte

später gespaltet wird. In seinem Brief fordert Paulus die

Korinther zur Einheit auf.

Paulus erinnert die Korinther daran, dass alle auf Jesus Christus

getauft sind.

Metropolit Staikos fragt dann, was denn Paulus heute

"uns" Christen schreiben würde?

- Paulus hätte uns vielleicht mit gleichen Worten an Jesus

Christus erinnert!

- Paulus hätte vielleicht kritisiert, was wir denn aus der einen

Kirche gemacht haben!

- Paulus hätte uns vielleicht daran erinnert, dass wir alle

"die eine Kirche" sind!

- Paulus hätte uns aber vielleicht auch gelobt, weil wir das

"Gemeinsame" in der Ökumene wiederentdeckt haben und

uns darum bemühen.

Im 2. Brief an die Korinther schreibt dann Paulus "ich freue

mich, dass ich euch vertrauen kann"-

Michael Staikos meinte "hoffentlich kann Paulus uns heutigen

Christen das auch einmal schreiben,

wenn wir uns wieder vereinigt haben".

(Text & Fotos Gerhard Metz) |

|

Dankesworte zum spirituellem Höhepunkt von

Kunst im Karner, der ökumenischen Feier mit Metropolit Michael

Staikos, von Doris Frass:

Die orthodoxe Kirche feiert morgen das

Pfingstfest, umso erfreulicher ist es, dass Seine Eminenz,

Metropolit Michael Staikos, die Zeit gefunden hat, mit uns diese

ökumenische Feier zu begehen. Er gibt damit unserer

Ausstellungsreihe KUNST IM KARNER eine weitere, geistliche

Dimension und macht so auch die grenzüberschreitende und

verbindende Idee dahinter deutlich!

Als dieser Karner um 1200 erbaut wurde, gab

es zwar schon unterschiedliche Auffassungen über die

"Vorherrschaft" in der christlichen Kirche, aber die

Unterschiede wurden großteils noch als Auswirkungen der

ursprünglichen Christianisierung wahrgenommen.

Selbst 1454, als der Grundstein für dieses

Gotteshaus gelegt wurde und Konstantinopel gerade erobert worden

war, gab es noch keine zwei getrennten christlichen Kirchen, wie

das Konzil von Florenz festgestellt hatte. Auch die Jahre der

Türkenbelagerungen 1529 und 1683 sahen zwar schon eine

schmerzliche Spaltung der westlichen Kirche, aber noch keine

komplette und unwiderrufliche Trennung von der östlichen Kirche.

Erst vor 250 Jahren, 1755, als hier in Mödling gerade die letzten

barocken Ausstattungen wie Hochaltar und Orgel errichtet wurden,

kam es zum endgültigen Bruch in der Sakramentengemeinschaft

zwischen orthodoxer und katholischer Kirche.

Leider hat diese relativ kurze Zeitspanne die wesentlich längeren

gemeinsamen und fruchtbringenden Jahrhunderte der christlichen

Kirche für viele überdeckt, aber genau diese gemeinsamen Wurzeln

wollen wir ins Gedächtnis rufen und uns allen vor Augen führen.

Ich bin sicher, alle Mitfeiernden hoffen auf die vereinigende

Kraft des Heiligen Geistes, der in allen hier vertretenen

Glaubensgemeinschaften gerade zu Pfingsten weht und beten

gemeinsam für dieses Anliegen ! Besonderer Dank gilt allen, die

diese ökumenische Vesper vorbereitet und gestaltet haben!

Anschließend konnten sich Interessierte im Karner ein Bild vom

Leben der orthodoxen Mönche auf dem Berg Athos machen und mit

Prof. Heinz Nußbaumer eintauchen in eine Welt, die für viele ein

unverzichtbarer Bestandteil ihrer Glaubenserfahrung geworden ist.

|

|

|

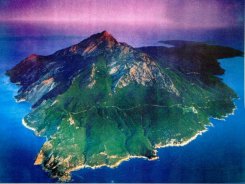

18. Juni 2005

Vortrag zu den

Klöstern auf Athos

von

Prof. Heinz Nußbaumer

geboren 16. Juli 1943 in Bad Reichenhall

Bundesrealgymnasium Salzburg,

Studium der Rechts- und Staatsphilosophie und Kunstgeschichte an der

Universität Salzburg

1962 - 1963: Pressereferent von Dr. Josef

Klaus

1963 - 1966: Redakteur der "Salzburger Volkszeitung"

1966 - 1990: Außenpolitischer Journalist des KURIER, Wien

(von 1971 bis 1990 Außenpolit. Ressortleiter)

1990 - 1999: Leiter des Presse- und Informationsdienstes der Österr.

Präsidentschaftskanzlei

und Pressesprecher der Bundespräsidenten Dr. Kurt Waldheim und

Dr. Thomas Klestil

seit 2000 freier Publizist und

Medienberater - sowie:

Herausgeber der Wochenzeitschrift "Die Furche",

Gastgeber im TV-"philosophicum" (ORF)

Vorstands-Vorsitzender des SOS-Kinderdorfs "Wienerwald",

Vizepräsident der "Österreichischen Orientgesellschaft

Hammer-Purgstall" u.a.

Verheiratet mit Ulrike Nußbaumer, geb.

Düring, drei Söhne

Mehrere Buchveröffentlichungen (darunter

"Nächstes Jahr in Jerusalem", "Pulverfass Golf",

"Khomeini - Revolutionär in Allahs Namen") und

TV-Dokumentationen

Preise und Ehrenzeichen:

"Dr. Karl Renner-Preis für Publizistik" (1974 und 1986),

"Leopold-Kunschak-

Pressepreis" (1990),

"Rene Maric-Preis für Publizistik" (2000),

"Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1.

Klasse"

und zahlreiche österreichische und internationale Verdienstzeichen

Quelle: http://www.iq-journalismus.at

|

Zu

Beginn begrüßte Heinz Nußbaumer viele bekannte Gesichter

"Athos-Brüder" und meinte sarkastisch, weil

"Athos-Schwestern" gibt es ja nicht. "Ich habe überlegt,

über was ich sprechen soll, Athos von der Außenseite oder auch von der

Innenseite, mit Bildern oder ohne". Zu

Beginn begrüßte Heinz Nußbaumer viele bekannte Gesichter

"Athos-Brüder" und meinte sarkastisch, weil

"Athos-Schwestern" gibt es ja nicht. "Ich habe überlegt,

über was ich sprechen soll, Athos von der Außenseite oder auch von der

Innenseite, mit Bildern oder ohne".

So entstand ein faszinierender Vortrag als ein zweigeteilter: Zuerst

Einführung "Was ist Athos" und dann "'Athos' von

Innen". Leider lässt sich vor allem Zweiteres nur schlecht

wiedergeben. Folglich ein Versuch:

Athos von außen

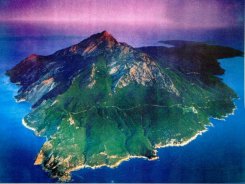

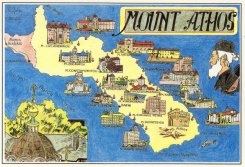

Athos, der östliche Finger der Halbinsel Chalkidiki,

ist das letzte autonome Klosterland und eigener Staat. Die große

geschichtliche Geisteswelt ist ohne Athos nicht vorstellbar.

Athos hat nie missioniert, hat nie Befehle empfangen. Athos betet. Es

will Gottes Liebe durch das Gebet in die Welt hinaus tragen. Karl Rahner

merkte an, dass "der Christ der Zukunft" ein Mystiker sein

wird.

Der

Perserkönig Xerxes ließ den "Xerxes-Kanal" bauen, nachdem

sein Vorgänger die komplette Flotte vor Athos verloren hatte. Die

Architekten von Alexander den Großen wollten den Marmorkegel in ein

monumentales Standbild umwandeln. Dieses 8. Weltwunder wurde aber nie

gebaut. Irgendwann kamen die ersten Mönche und ließen sich auf der

Halbinsel nieder. Auch ein Benediktinerkloster gab es einmal. Der Grund,

warum alle Klöster auf Athos "Wehrklöster" sind, liegt

jedoch in der Verfolgung durch die Katholiken. Im 14. Jahrhundert

entstand auf Athos das "Herzensgebet" oft auch als

"Jesusgebet" genannt. Der

Perserkönig Xerxes ließ den "Xerxes-Kanal" bauen, nachdem

sein Vorgänger die komplette Flotte vor Athos verloren hatte. Die

Architekten von Alexander den Großen wollten den Marmorkegel in ein

monumentales Standbild umwandeln. Dieses 8. Weltwunder wurde aber nie

gebaut. Irgendwann kamen die ersten Mönche und ließen sich auf der

Halbinsel nieder. Auch ein Benediktinerkloster gab es einmal. Der Grund,

warum alle Klöster auf Athos "Wehrklöster" sind, liegt

jedoch in der Verfolgung durch die Katholiken. Im 14. Jahrhundert

entstand auf Athos das "Herzensgebet" oft auch als

"Jesusgebet" genannt.

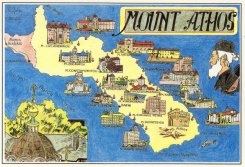

Als

1453 Byzanz von den Muslimen eingenommen wurde, blieb Byzanz, dessen

Geisteswelt und Kultur auf Athos erhalten, weil es von den Türken

unangetastet blieb. Es entsteht eine eigene, strenge Verfassung. Das

Klosterreich besteht aus 20 Klöstern (17 griechisch-orthodoxe, 1

russisches, 1 serbisches und 1 bulgarisches), die sich auch auf eine

Hauptstadt, Karies, einigen. Von allen Klöstern sieht man den Gipfel

des Berges Athos. Als

1453 Byzanz von den Muslimen eingenommen wurde, blieb Byzanz, dessen

Geisteswelt und Kultur auf Athos erhalten, weil es von den Türken

unangetastet blieb. Es entsteht eine eigene, strenge Verfassung. Das

Klosterreich besteht aus 20 Klöstern (17 griechisch-orthodoxe, 1

russisches, 1 serbisches und 1 bulgarisches), die sich auch auf eine

Hauptstadt, Karies, einigen. Von allen Klöstern sieht man den Gipfel

des Berges Athos.

Dort gibt es keine Frauen, keine Kinder. Es ist eigentlich eine

"unwirkliche" Welt, der Garten "Mutter Gottes", nur

sie, die Gottesgebärerin darf auf Athos sein.

Waren

die Klöster vor 16 Jahren, als Heinz Nußbaumer das erste Mal dort war,

ausnahmslos desolat und die meisten bereits verfallen, so ist Athos

heute "Weltkulturerbe" und wurde mit EU-Geldern renoviert und

finanziert. Heute leben auf Athos ca. 3000 Mönche, auch viele Söhne

von griechischen Auswanderern, die als Mönche in die alte Heimat

zurückgekommen sind. Athos ist aber trotzdem noch sehr weit weg vom

Geschiebe und Getriebe der "heutigen" Welt. Waren

die Klöster vor 16 Jahren, als Heinz Nußbaumer das erste Mal dort war,

ausnahmslos desolat und die meisten bereits verfallen, so ist Athos

heute "Weltkulturerbe" und wurde mit EU-Geldern renoviert und

finanziert. Heute leben auf Athos ca. 3000 Mönche, auch viele Söhne

von griechischen Auswanderern, die als Mönche in die alte Heimat

zurückgekommen sind. Athos ist aber trotzdem noch sehr weit weg vom

Geschiebe und Getriebe der "heutigen" Welt.

In

allen Klöstern sind wunderschöne Malereien, auch Bilder vom

Weltuntergang oder von Höllenstrafen. Im Zentrum der Kirchen ist

meistens die Gottesmutter Maria, sie begleitete die Mönche auf Schritt

und Tritt, die jeder unter Tags einer Beschäftigung nachgehen. Danach

folgt das gemeinsame Abendessen, wobei es 2mal in der Woche Fisch gibt,

sonst Gemüse, Obst und Käse. Fleisch wird auf ganz Athos nie gegessen. In

allen Klöstern sind wunderschöne Malereien, auch Bilder vom

Weltuntergang oder von Höllenstrafen. Im Zentrum der Kirchen ist

meistens die Gottesmutter Maria, sie begleitete die Mönche auf Schritt

und Tritt, die jeder unter Tags einer Beschäftigung nachgehen. Danach

folgt das gemeinsame Abendessen, wobei es 2mal in der Woche Fisch gibt,

sonst Gemüse, Obst und Käse. Fleisch wird auf ganz Athos nie gegessen.

Mit Sonnenuntergang werden die Tore des Klosters geschlossen, dann beten

die Mönche in ihren Zellen und schlafen ein wenig. Um 24 Uhr folgt die

Bußzeit und Liturgie bis etwa 4 Uhr morgen. Um 8 Uhr folgt die

gemeinsame 2. Mahlzeit am Tag und danach beginnt wieder der

Arbeitstag.

- Die Mönche fühlen sich als stille Gegenwelt zu allem, was unsere

Welt beherrscht.

- Auf Athos siegt die Stille über den lauten Wirbel und das

Durcheinander.

- Es gibt Gottesliebe anstatt sich selbstlieben.

Reise in das Herzen von Athos

Heute, wenn die Kirchen fortschreitend leer sind und

man von einer Verdunstung der Religiosität sprechen kann, aber

gleichzeitig die Sehnsucht nach Spiritualität und Mystik - auch bei der

Jugend - steigt, wird klar, dass ein einzigmaliger Ort wie Athos für

uns alle besonders wichtig ist. Nicht jeder soll oder kann nach Athos

fahren, das Entdecken des eigenen Ichs gelingt auch bei uns in Klöstern

und auf Pilgerwegen.

Athos

ist jedoch beides, Pilgerweg und Pilgerstätte. Die Mönche haben durch die

Schaffung einer eigenen Welt bereits Abschied von der heutigen Welt

genommen. Athos

ist jedoch beides, Pilgerweg und Pilgerstätte. Die Mönche haben durch die

Schaffung einer eigenen Welt bereits Abschied von der heutigen Welt

genommen.

Sie leben bewusst im "Augenblick" und Grübeln nicht wie wir in den

Versäumnissen der eigenen Vergangenheit oder träumen von einer

"anderen" Zukunft.

Die Mönche auf Athos leben nach folgenden Leitlinien:

- Die Zeit ist wertvoll, aber nicht knapp

- Tu das, was du gerade tust, mit deinem ganzen Ich

- Fasten und Beten

- Der Kopf muss sich zum Herzen neigen

Das

große Thema ist "bereits im diesseitigen Leben den Seelenfrieden

zu finden" Das

große Thema ist "bereits im diesseitigen Leben den Seelenfrieden

zu finden"

Dabei helfen verschiedene Rituale wie "Liturgie und Stille",

"Dunkel und Licht" und vor allem die mystische Welt der

Ikonen, ein Blick vom "Abbild" zum "Urbild" und die

Meditationsformel das "Jesusgebet", weil der Mensch sein

unruhiges Herz nicht selbst ohne Jesus Christus beruhigen kann.

Zur Frage "Totentanz" auf Athos erklärte

Heinz Nußbaumer, dass die Mönche auf Athos keine Ehrfurcht vor dem Tod

hätten. Dieser könne sie auch nicht überraschen, dazu sind sie viel

zu bereit "überzuwechseln". Auch die bei uns oft

übertriebene Prunksucht von Grabstätten sei den Mönchen auf Athos

völlig fremd.

Zum Abschluss seines Vortrages, der im Karner die

über 60 Personen fast 2 Stunden lang in seinen Bann zog, appellierte

Heinz Nußbaumer an alle Zum Abschluss seines Vortrages, der im Karner die

über 60 Personen fast 2 Stunden lang in seinen Bann zog, appellierte

Heinz Nußbaumer an alle

"den

Mönch in sich selbst zu entdecken"

- neugierig zu sein auf das, was wir von der geistlichen Überlieferung

Athos lernen können

- alle schlechten Spielarten dieser Welt nicht mitmachen

- öfters, wie die Mönche auf Athos, über die Wunder dieser Welt fast

kindlich Staunen und gleichzeitig dankbar gegenüber dem Schöpfer sein.

(Text & Fotos Gerhard Metz) |

|

19. Juni 2005

Finissage: Kläring-Quartett

Franz Schubert: "Der Tod und das Mädchen"

Aus gemeinsamer Freude an Kammermusik

haben sich 1972 die Stimmführerinnen des ORF-Symphonieorchesters (heute

Radio Symphonie Orchester) zum Streichquartett gefunden. Seit damals hat

sich die Besetzung des Ensembles zwar immer wieder geändert, das

heutige Kläring - Quartett stellt aber nach wie vor sein großes

Können in zahlreichen Konzerten im In- und Ausland (u.a. Webern-Fest,

Festival "Wien Modern", Eisenstadt "Haydnfestival, ...)

unter Beweis.

|

Der Abschluss von KUNST

IM KARNER im Juni 2005 war ein "musikalischer":

Das Kläring-Quartett spielte Franz Schuberts Streichquartett

"Der Tod und das Mädchen" in folgender Besetzung:

Annemarie Ortner-Kläring, Violine

Aileen Dullaghan, Violine

Yoshiko de Swardt, Viola

Solveig Nordmeyer, Violoncello

Vor Beginn der Aufführung gab Frau Annemarie

Ortner-Kläring einige Erläuterungen zu diesem Werk, einige

markante Stellen wurden kurz angespielt.

Im ersten Satz symbolisieren konsequent durchgezogene Triolen die

Unnachgiebigkeit des Todes. Im zweiten Satz erklingt als

Hauptmotiv die Melodie des gleichnamigen

Liedes von Franz Schubert, gefolgt von einigen Variationen. Im

Finale folgt tatsächlich der Totentanz im Tarantella-Rhythmus.

Das Werk passt somit perfekt zum Thema dieser Serie von Kunst im

Karner.

Es wurde in höchster Qualität aufgeführt und hinterließ einen

tiefen Eindruck auf die Zuhörer. |

|

|

Der Tod und das Mädchen

von Mathias Claudius:

Das

Mädchen:

"Vorüber! ach vorüber!

Geh wilder Knochenmann!

Ich bin noch jung, geh Lieber!

Und rühre mich nicht an".

Der Tod:

"Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!

Bin Freund und komme nicht zu strafen.

Sei guten Muts, ich bin nicht wild,

Sollst sanft in meinen Armen schlafen" |

|

In dem kurzen Gedicht, das Schubert vertonte,

wird der Tod ästhetisiert: Bereits in der dritten Zeile wird der

'Knochenmann' vom Mädchen als 'Lieber' angesprochen. Der

verspricht dafür 'sanftes Entschlafen'.

Im Jahre 1796 stirbt Claudius zweitälteste

Tochter Christiane Maria Auguste mit erst 21 Jahren. Der

erstgeborene Sohn Matthias ist bereits kurz nach der Geburt

gestoben. |

|

|

Übersichtsseite

- Die Idee -

Das

aktuelle Programm - Vernissage&Eröffnung

- Startseite othmar.at

Biographie

Herwig Zens - Lübecker

Totentanz im Text

|

|

|

|

Die Inhalte dieser Webseite sind

ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, d.h. Text oder

Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis

verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind.

|

Viele

junge Besucher kamen zu den Kindergeschichten von und mit Georg

Bydlinski.

Viele

junge Besucher kamen zu den Kindergeschichten von und mit Georg

Bydlinski.

Das

Gebet im Karner findet seit seit vielen Jahren jedes Monat statt und wird

von Laien vorbereitet und getragen:

Das

Gebet im Karner findet seit seit vielen Jahren jedes Monat statt und wird

von Laien vorbereitet und getragen:

Zu

Beginn begrüßte Heinz Nußbaumer viele bekannte Gesichter

"Athos-Brüder" und meinte sarkastisch, weil

"Athos-Schwestern" gibt es ja nicht. "Ich habe überlegt,

über was ich sprechen soll, Athos von der Außenseite oder auch von der

Innenseite, mit Bildern oder ohne".

Zu

Beginn begrüßte Heinz Nußbaumer viele bekannte Gesichter

"Athos-Brüder" und meinte sarkastisch, weil

"Athos-Schwestern" gibt es ja nicht. "Ich habe überlegt,

über was ich sprechen soll, Athos von der Außenseite oder auch von der

Innenseite, mit Bildern oder ohne".

Der Künstler Herwig Zens und der Regisseur und

Kameramann Herbert Link

Der Künstler Herwig Zens und der Regisseur und

Kameramann Herbert Link

Eine Teilnehmerin fand sich am Samstagnachmittag im Karner ein und wollte einen Totentanz malen. Nach einigen "Vorübungen" mit Zeichenkohle auf Packpapier und Bewegungsstudien nach den Zens´schen Vorbildern in Radierung und Malerei wurde eine Leinwand auf Platten fixiert und mit Kohle, Pinsel und Farbe entstand ein ganz individueller Totentanz.

Eine Teilnehmerin fand sich am Samstagnachmittag im Karner ein und wollte einen Totentanz malen. Nach einigen "Vorübungen" mit Zeichenkohle auf Packpapier und Bewegungsstudien nach den Zens´schen Vorbildern in Radierung und Malerei wurde eine Leinwand auf Platten fixiert und mit Kohle, Pinsel und Farbe entstand ein ganz individueller Totentanz.

Lore

Schanzer lud die Kinder ein unter ihrer Anleitung Tonbilder von

Gipsgravuren anzufertigen.

Lore

Schanzer lud die Kinder ein unter ihrer Anleitung Tonbilder von

Gipsgravuren anzufertigen.

Der

Perserkönig Xerxes ließ den "Xerxes-Kanal" bauen, nachdem

sein Vorgänger die komplette Flotte vor Athos verloren hatte. Die

Architekten von Alexander den Großen wollten den Marmorkegel in ein

monumentales Standbild umwandeln. Dieses 8. Weltwunder wurde aber nie

gebaut. Irgendwann kamen die ersten Mönche und ließen sich auf der

Halbinsel nieder. Auch ein Benediktinerkloster gab es einmal. Der Grund,

warum alle Klöster auf Athos "Wehrklöster" sind, liegt

jedoch in der Verfolgung durch die Katholiken. Im 14. Jahrhundert

entstand auf Athos das "Herzensgebet" oft auch als

"Jesusgebet" genannt.

Der

Perserkönig Xerxes ließ den "Xerxes-Kanal" bauen, nachdem

sein Vorgänger die komplette Flotte vor Athos verloren hatte. Die

Architekten von Alexander den Großen wollten den Marmorkegel in ein

monumentales Standbild umwandeln. Dieses 8. Weltwunder wurde aber nie

gebaut. Irgendwann kamen die ersten Mönche und ließen sich auf der

Halbinsel nieder. Auch ein Benediktinerkloster gab es einmal. Der Grund,

warum alle Klöster auf Athos "Wehrklöster" sind, liegt

jedoch in der Verfolgung durch die Katholiken. Im 14. Jahrhundert

entstand auf Athos das "Herzensgebet" oft auch als

"Jesusgebet" genannt.  Als

1453 Byzanz von den Muslimen eingenommen wurde, blieb Byzanz, dessen

Geisteswelt und Kultur auf Athos erhalten, weil es von den Türken

unangetastet blieb. Es entsteht eine eigene, strenge Verfassung. Das

Klosterreich besteht aus 20 Klöstern (17 griechisch-orthodoxe, 1

russisches, 1 serbisches und 1 bulgarisches), die sich auch auf eine

Hauptstadt, Karies, einigen. Von allen Klöstern sieht man den Gipfel

des Berges Athos.

Als

1453 Byzanz von den Muslimen eingenommen wurde, blieb Byzanz, dessen

Geisteswelt und Kultur auf Athos erhalten, weil es von den Türken

unangetastet blieb. Es entsteht eine eigene, strenge Verfassung. Das

Klosterreich besteht aus 20 Klöstern (17 griechisch-orthodoxe, 1

russisches, 1 serbisches und 1 bulgarisches), die sich auch auf eine

Hauptstadt, Karies, einigen. Von allen Klöstern sieht man den Gipfel

des Berges Athos.  Waren

die Klöster vor 16 Jahren, als Heinz Nußbaumer das erste Mal dort war,

ausnahmslos desolat und die meisten bereits verfallen, so ist Athos

heute "Weltkulturerbe" und wurde mit EU-Geldern renoviert und

finanziert. Heute leben auf Athos ca. 3000 Mönche, auch viele Söhne

von griechischen Auswanderern, die als Mönche in die alte Heimat

zurückgekommen sind. Athos ist aber trotzdem noch sehr weit weg vom

Geschiebe und Getriebe der "heutigen" Welt.

Waren

die Klöster vor 16 Jahren, als Heinz Nußbaumer das erste Mal dort war,

ausnahmslos desolat und die meisten bereits verfallen, so ist Athos

heute "Weltkulturerbe" und wurde mit EU-Geldern renoviert und

finanziert. Heute leben auf Athos ca. 3000 Mönche, auch viele Söhne

von griechischen Auswanderern, die als Mönche in die alte Heimat

zurückgekommen sind. Athos ist aber trotzdem noch sehr weit weg vom

Geschiebe und Getriebe der "heutigen" Welt. In

allen Klöstern sind wunderschöne Malereien, auch Bilder vom

Weltuntergang oder von Höllenstrafen. Im Zentrum der Kirchen ist

meistens die Gottesmutter Maria, sie begleitete die Mönche auf Schritt

und Tritt, die jeder unter Tags einer Beschäftigung nachgehen. Danach

folgt das gemeinsame Abendessen, wobei es 2mal in der Woche Fisch gibt,

sonst Gemüse, Obst und Käse. Fleisch wird auf ganz Athos nie gegessen.

In

allen Klöstern sind wunderschöne Malereien, auch Bilder vom

Weltuntergang oder von Höllenstrafen. Im Zentrum der Kirchen ist

meistens die Gottesmutter Maria, sie begleitete die Mönche auf Schritt

und Tritt, die jeder unter Tags einer Beschäftigung nachgehen. Danach

folgt das gemeinsame Abendessen, wobei es 2mal in der Woche Fisch gibt,

sonst Gemüse, Obst und Käse. Fleisch wird auf ganz Athos nie gegessen. Athos

ist jedoch beides, Pilgerweg und Pilgerstätte. Die Mönche haben durch die

Schaffung einer eigenen Welt bereits Abschied von der heutigen Welt

genommen.

Athos

ist jedoch beides, Pilgerweg und Pilgerstätte. Die Mönche haben durch die

Schaffung einer eigenen Welt bereits Abschied von der heutigen Welt

genommen. Das

große Thema ist "bereits im diesseitigen Leben den Seelenfrieden

zu finden"

Das

große Thema ist "bereits im diesseitigen Leben den Seelenfrieden

zu finden" Zum Abschluss seines Vortrages, der im Karner die

über 60 Personen fast 2 Stunden lang in seinen Bann zog, appellierte

Heinz Nußbaumer an alle

Zum Abschluss seines Vortrages, der im Karner die

über 60 Personen fast 2 Stunden lang in seinen Bann zog, appellierte

Heinz Nußbaumer an alle